Opinião do Professor

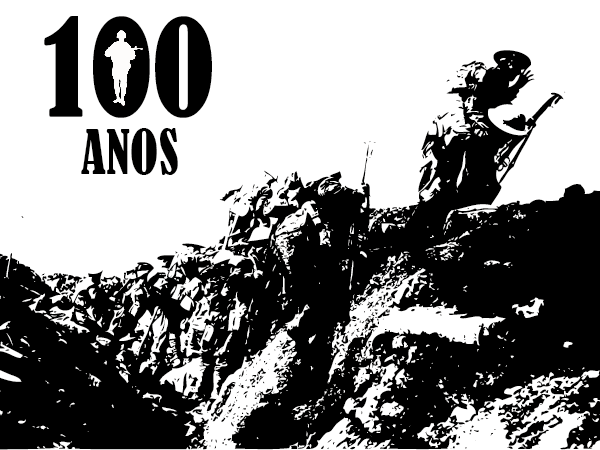

Lições da guerra que assombra a memória da humanidade como pesadelo de efeitos duradouros

Claudio Bojunga - aplicativo

05/08/2014

Em julho de 1914 as espadas de quatro impérios europeus estavam ensarilhadas em equilíbrio precário, como as varetas coloridas daquele brinquedo infantil em que o feixe se desfaz por um nada.

O jogo do equilíbrio de poder, em que os estados procuram preservar a independência, não a paz, era assim. Opunha, na época, parcerias poderosas de cores diferentes. De um lado os impérios germânicos – o alemão e o austro-húngaro, que se aliaram depois ao otomano. Do outro, a “entente” franco-britânica e a anglo-russa. Somadas à aliança franco-russa, formariam a tríplice aliança.

Os contendores tentavam impedir que um deles ganhasse proeminência. O velho premier Lord Palmerston, no século anterior, anunciara o espírito do jogo: “A Grã-Bretanha não tem aliados eternos, ou inimigos perpétuos, considera apenas os seus interesses”.

Naquela altura era preciso evitar a todo custo a preponderância da Alemanha no continente. Simples: na década de 1860, o Reino Unido representava 25% da produção industrial do mundo. Na virada do século XX, o crescimento alemão já era o dobro do britânico. Em 1913, a produção britânica havia caído para 10% do total mundial e a alemã, crescido para 15%. Pior: parte dessa capacidade econômica tinha se metamorfoseado em poder militar. Havia até planos de construir uma marinha superior à britânica.

Ao se sentir cercada pela tríplice aliança, a Alemanha obviamente reforçou sua união com o Império Austro-Húngaro. As alianças diplomáticas foram aos poucos abandonando a fluidez e os matreiros alinhamentos alternados dos tempos de Bismark, tornando-se rígidas.

No plano pessoal, a situação tinha, portanto, se agravado com a substituição do hábil Chanceler de Ferro pelo exaltado e estabanado Kaiser Guilherme II, que nutria um sentimento de inferioridade em relação a Jorge V, o monarca inglês e seu primo irmão - ambos eram netos na rainha Vitória.

A Alemanha, afinal, era a única potência sem um império colonial respeitável. Além do mais, a duradoura paz europeia da “Belle Époque” (40 anos) havia deixado os governantes europeus imprudentes e a intransigência acabaria se sobrepondo à solidariedade dinástica.

O ingrediente final para a receita da conflagração viria do inflamado nacionalismo pan-eslavo, em rebelião cega contra a dupla opressão austro-húngara e otomana. Otto Von Bismark fizera um comentário oracular: “Alguma maldita besteira nos Bálcãs vai provocar a próxima guerra”.

A profecia se realizou, sem tirar nem por, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, quando o nacionalista sérvio Gravilo Princip, do grupo terrorista Mão Negra, assassinou a queima-roupa o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro presumível do velho imperador Francisco José da Áustria.

O francês Pierre Renouvin (que perdeu um braço na guerra), em 1925; a americana Barbara W. Tuchman, em 1962; o francês Maurice Crouzet, em 1963; os britânicos Neil Ferguson e sir John Keegan, em 1998; o australiano Christopher Clark, em 2013, entre os mil e um autores dedicados à Primeira Guerra Mundial, refizeram com minúcia a marcha batida para o abismo, com interpretações variadas quanto às causas e responsabilidades/irresponsabilidades que provocaram o sofrido e desastrado parto histórico do século XX.

Em resumo: um mês após o atentado, a Áustria só esperou o encerramento da visita oficial do presidente francês, Raymond Poincaré, a São Petesburgo para declarar guerra à Servia (com a óbvia intenção de anexá-la, como havia feito com a Bósnia Herzegovina em 1909).

No dia 29 de julho, os austríacos bombardearam Belgrado. No dia seguinte, Rússia e a Áustria mobilizaram suas tropas. No dia 1º de agosto foi a vez de a Alemanha declarar guerra à Rússia. O resto do jogo foi impulsionado pelos imperativos estratégicos. Decisivo foi o fato de o plano Schlieffen, de invasão da França pela Alemanha, violar a neutralidade da Bélgica, algo inadmissível para os britânicos.

********

O conflito se espraiou por 19 frentes de combate: na Europa Ocidental, nos Bálcãs, no Atlântico Norte e no Oriente Médio; na Ásia, África e Oceania. O mundo empreendeu a assustadora mortandade de dez milhões de jovens fardados e de outros 25 milhões de feridos e mutilados, deixando na retaguarda três milhões de viúvas e seis milhões de órfãos.

Uma geração treinada para os confrontos de peito aberto dos campos de honra do século XIX defrontou-se, de repente, com as armas da era industrial: o fogo cruzado e impessoal produzindo a morte vinda do céu, imprevisível e anônima. O campo era agora um descampado vazio e enlameado separando uma grotesca linha fortificada de trincheiras insalubres, que se estendia da Bélgica à Suíça.

No lugar do choque de cavalos e baionetas, vidas eram ceifadas no atacado em uma terra de ninguém: pela rajada das metralhadoras giratórias, o gás venenoso, as granadas, os túneis atulhados de explosivos traiçoeiros, os tanques, aviões, u-boats capazes de afundar de forma subrepticia encouraçados, canhões de longo alcance – o mais célebre deles chamado carinhosamente de Grosse Bherta, homenagem à filha única e herdeira de Friedrich Krupp, magnata da siderurgia germânica.

Uma onda de ratos cambaleando sob o efeito do gás, roíam corpos em decomposição e sem identificação. Vermes pululavam em cadáveres chamuscados e abandonados. Depois sobrevieram o tifo e a tuberculose. O pânico dos poilus franceses e dos fritz alemães levavam frequentemente à automutilação ou a deserções desesperadas, prontamente punidas com fuzilamentos “exemplares”, como em “Glória feita de sangue” (“Paths of Glory”, 1957), admirável filme de Stanley Kubrick censurado na França durante décadas.

Poetas e romancistas ficaram nas trincheiras (Rupert Brooke, Charles Peguy, Wilfred Owen, Alain Fournier); outros foram desfigurados ou mutilados, como Blaise Cendrars. Ou então morreram em virtude das sequelas dos ferimentos, como Guillaume Apollinaire.

Escritores deixaram testemunhos de arrepiar sobre a rotina desse inferno, como Gabriel Chevalier (“O medo”) ou publicaram romances amargos como Louis Ferdinand Céline (“Viagem aos confins da noite"), Henri Barbusse (“O Fogo”), Ernst Jünger (“Tempestades de aço”), Erich Maria Remarque (“Nada de novo na frente ocidental”) ou Ernest Hemingway (“Adeus às armas”).

A ressaca das atrocidades resultou nos anos subsequentes em uma sensação de absurdo traduzida no dadaísmo; na indignação feroz das telas de Georg Grosz e Otto Dix. Engolfados pela hiperinflação e o desemprego, os alemães desmobilizados se entregaram ao rancor de terem sido surpreendidos - traídos - pela rendição injustificada de governantes supostamente autores de “uma facada pelas costas”.

O glamour a posteriori da Berlim dos anos 20 de Bertold Brecht e Christopher Isherwood contrasta com o relato do jornalista e historiador italiano Luigi Barzini, a evocar a Kufürstendam (o Champs Elysées alemão) como palco de um infindável desfile de aleijados, mendigos andrajosos, drogados e crianças se prostituindo. Uma decadência nada divina como apregoada por Liza Minelli no filme “Cabaré”, de Bob Fosse (1972).

O desorientado Franz Biberkopf, anti-herói de “Berlin Alexanderplatz”, de Alfred Döblin (1929), encarnou a miséria física e moral da degradada República de Weimar – reputada por ser “uma república sem republicanos e uma democracia sem democratas” - para sempre assimilada a uma derrota militar.

Em “A Sagração da Primavera (1989), Modris Eksteins menciona a inadequação da linguagem tradicional à experiência irreal e claustrofóbica dos egressos das trincheiras. Da desconfiança de intelectuais - como E.E. Cummings ou Roland Dorgelès - em relação a palavras retumbantes, como Honra, Glória, Patriotismo, Coragem, assim com maiúsculas.

Os versos são de T.S Elliot:

“As palavras se distendem/Estalam e muitas vezes se quebram, sob a carga/ Sob a tensão, tropeçam, escorregam, perecem/ Apodrecem com a imprecisão, não querem se manter no lugar/Não querem ficar quietas” (...)

Como “se parecessem com a lama da Somme”, disse o autor de “The Waste Land”.

Eksteins nos dá um instantâneo da batalha:

“Numa guerra em que os homens se enterravam para viver, em que os soldados iam pescar com bombas, em que as tropas senegalesas comiam a graxa enviada para lubrificar os caminhões, em que um pombo-correio morto foi condecorado com a Legião de Honra (...) nessa guerra e nesse mundo, o chacal do Kilimandjaro e o criado sarcástico de Prufrock pareciam ser os únicos habitantes adequados (...)”.

Na esteira do matadouro no pântano, surgiu em 1918 a macabra gripe espanhola, pandemia do vírus influenza, que saiu das trincheiras e se disseminou pelo mundo, matando 40 milhões de pessoas. Outro produto envenenado da guerra foi o conceito estratégico de “guerra total”, de autoria do general Ludendorff: a exigência de mobilização de todos os recursos do estado-nação; do recrutamento compulsório da sociedade civil como um todo, da convocação de todo o esforço econômico do país e dos dos recursos sociais, mentais e propagandísticos, cobrança até na retaguarda de mulheres e crianças. Transplantada para a política, essa estratégia é o autêntico DNA dos totalitarismos que impregnarão os regimes extremistas das décadas vindouras.

********

A Grande Guerra, em seu centenário, continua a assombrar a memória da humanidade como um incêndio estúpido e desnecessário que presidiu o nascimento da Idade Industrial Contemporânea. O pesadelo muito real que mudou o curso da História. Suas consequências foram gigantescas e duradouras.

A Primeira Guerra Mundial liquidou quatro impérios: o Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano. Os Romanov foram substituídos na Rússia pelos bolcheviques, que tomaram o poder em 1917 e lá se instalaram por sete décadas. A guerra criou ainda as condições para a ascensão do fascismo italiano e do nazismo racista e genocida alemão. Os laços políticos e econômicos entre a Europa e o resto do mundo foram cortados ou severamente abalados, assinalando o fim da hegemonia do Velho Mundo.

O enorme e unificado mercado europeu de antes da guerra foi submetido a uma arbitrária balcanização. Os tratados de Paris multiplicaram as fronteiras, provocando inconformidades, deslocamentos, desestabilização de minorias nacionais irridentismo e ódios étnicos. O centro financeiro do capitalismo mundial transferiu-se da City para Wall Street e o padrão ouro foi abolido.

O índice demográfico do continente desabou, o endividamento endêmico sabotou a cooperação internacional e gerou o protecionismo e a expansão so setor estatal. Os sindicatos e partidos operários ganharam relevo, o estatuto da mulher foi alterado e trouxe novos direitos.

O mundo extra-europeu testemunhou a moderna guerra de guerrilhas na África e no Levante, destinada a subverter o Império Otomano a pretexto de “liberar e unir os povos árabes”. O retrato desse esforço aventureiro está em “Os sete pilares da sabedoria”, a obra-prima de T.E Lawrence levada às telas por David Lean, um dos principais organizadores da rebelião dos povos do deserto contra os turcos.

Seu projeto romântico se desfez, no entanto, com o cínico acordo Sykes-Picot, pacto imperialista que repartiu arbitrariamente a região entre protetorados, o britânico no Iraque, Jordânia e Palestina, o francês na Síria e no Líbano. Tragédias contemporâneas, como o reinado das sete (empresas petrolíferas) irmãs que promoveram golpes e sugaram o petróleo da região, as ditaduras longevas e cúmplices, a fraqueza das sociedades civis árabes, o convívio mal resolvido entre sunitas, xiitas e curdos, a desintegração do Iraque, o retorno da autocracia militar ao Egito - depois do surto democrático, a guerra de quase sete décadas entre israelenses e palestinos, as insurreições no Iêmen, os milhares de mortos e o eventual despedaçamento da Síria - nasceram na esteira daquele acordo indecente. Na Ásia, abriu-se a oportunidade para o expansionismo japonês que seguirá o modelo imperialista colonial europeu.

A crise na cultura e nas artes foi acompanhada da crise na religião e nos estilos de vida. Os criativos “anos loucos” parisienses que sucederam à tormenta – a Paris de Breton, Man Ray, Radiguet, Picabia, Joyce, Scott Fitzgerald e Hemingway – entregou-se a um surto de hedonismo, de narcisismo, uma espécie de vitalismo ensimesmado, sôfrego e desesperado, que levou Gertrud Stein a cunhar a expressão “geração perdida”.

Essa excitação toda desandaria na década seguinte, em face da ameaça nazista da desforra militar, em pacifismo desfibrado, postura defensiva, denegação psicológica. O melhor exemplo de hipótese contrafactual (se...) foi a omissão francesa em reagir à remilitarização da Renania por Hitler, em 1936. Perderam assim os francesas a última oportunidade em detê-lo, quando a superioridade em armas ainda pertencia ao lado gaulês do Reno. Preferiram se fiar na defensiva e fortificada Linha Maginot (sob os protestos ignorados do jovem coronel De Gaulle), metáfora castrense da inação, demissão e do apaziguamento que levará ao Acordo de Munique, em setembro de 1938, que entregou de bandeja a Checoslováquia a Hitler.

O historiador militar britânico John Keegan julga que a Grande Guerra foi um conflito trágico e desnecessário. A marcha dos acontecimentos, segundo ele, poderia ter sido interrompida em algum ponto, durante as cinco semanas que precederam os primeiros disparos. A história contrafactual, na base do hipotético “se fosse assim, em vez de...” não passa de um proveitoso recurso didático acadêmico. A história revista pela lanterna da popa.

Pode também exprimir o remorso post facto em face das oportunidades perdidas, ou servir para recusar a irresponsabilidade vingativa do Tratado de Versalhes, denunciada com lucidez e veemência por Keynes. E será o legado de inconformidade, ressentimento e ódio racial germânico que, ajudado pela depressão dos anos 30, regou as sementes da Segunda Guerra Mundial.

********

Raras são as comunidades francesas ou britânicas que não ostentam monumentos para celebrar seus jovens mortos. A Inglaterra perdeu um milhão deles; a França, quase um milhão e quatrocentos. A Alemanha e a Rússia, mais de um milhão e setecentos cada. Os milhares de corpos não identificados são homenageados, cada 11 de novembro (data da vitória aliada), nos túmulos do soldado desconhecido. Em Londres, ele fica na Abadia de Westminster, entre as lápides reais. Em Paris, junto a uma pira sob o Arco do Triunfo napoleônico.

A proposta, em 1924, de criar um monumento semelhante ao soldado desconhecido na derrotada Alemanha despertou ira e intensos protestos. O discurso solene do presidente Ebert (que perdera dois filhos na luta) foi interrompido por clamores guerreiros e vingativos.

Pouco tempo após a chegada de Hitler ao poder, em janeiro de 1933, escritores nazistas passaram a retratá-lo como o “soldado desconhecido” corporificado. Ele próprio, em discursos, fará alusão si mesmo como “o soldado desconhecido da guerra mundial”. O caporal ditador que conduzirá, anos mais tarde, muitos milhões a mais à morte e ao holocausto.

********

Thomas Laqueur, historiador de Berkeley, lembrou em artigo recente na London Review of Books, que John Kennedy leu o best-seller de Barbara Tuchman (“Os canhõe de agosto”) sobre o desencadeamento do conflito que a autora classifica de “estúpida e sem sentido” como uma parábola de cautela para a Crise dos Mísseis em Cuba. “Eu não vou seguir um caminho que permitirá alguém escrever semelhante livro sobre esse tempo" (1962), comentou com o irmão Robert.

A frase confirma a importância da História para o presente. Tanto sua produção, quanto sua recepção são marcadas pelas preocupações contemporâneas. Lucien Febvre, da Escola dos Anais, diz em seus “Combates pela História”: “Não tenhamos ilusões. O homem não se lembra do passado; ele o reconstrói sempre. O homem isolado, essa abstração. O homem em grupo, essa realidade. Ele não conserva o passado na sua memória, como as geleiras do Norte conservam congelados os mamutes milenares. Ele parte do presente – e é através dele, sempre, que ele conhece, que ele interpreta o passado”.

Pela interpretação marxista-leninista clássica, a Grande Guerra resultou da contradição dos interesses materiais entre os diferentes imperialismos. Essa realidade é inegável: mas esse cenário economicista deixa de lado a força das superestruturas institucionais e as falhas humanas e reduz os personagens concretos a meros títeres das forças profundas.

A explicação marxista, por exemplo, não explica por que as classes operárias, francesa e alemã, se submeteram à lógica nacionalista das “uniões sagradas”, deixando de lado a solidariedade internacionalista prevista no Manifesto de Marx e Engels. Nem consegue explicar convincentemente os violentos conflitos da metade do século XX, entre a China e a URSS e a China e o Vietnã, países com regimes comunistas. Ao passo que países capitalistas dotados de instituições republicanas liberais, como os Estados Unidos, a Alemanha democrática atual e o Japão mantiveram entre si relações pacíficas. Ajudadas, claro, pelo guarda-chuva nuclear americano.

A visão liberal clássica, por sua vez, esbarrou na Grande Guerra e quase naufragou definitivamente com a Grande Depressão de 29/30. O delírio neoliberal do “fim da História” de Francis Fukuyama, que sucedeu o fim do socialismo real, se espatifou no ataque às torres em Nova York e na “guerra ao terrorismo” cultivada pela dupla Bush filho/Dick Cheney.

É interessante lembrar a reação do alemão Jurgen Habermas, que esteve em Nova York três meses após o terrível atentado, ao notar que o espírito acolhedor ao estrangeiro, a mente aberta dessa metrópole cosmopolita por excelência havia se transformado em desconfiança e rancor, a despeito da solidariedade manifestada no mundo inteiro.

Em sua reflexão a quente, o filósofo identificou no ataque ao World Trade Center uma cesura histórica. E se perguntou se não seria algo semelhante a uma nova Grande Guerra? Algo que viria interromper, como em 1914, um período que sonhou substituir a geopolítica pela geoeconomia em um mundo empolgado pela técnica?

O presidente Kennedy leu corretamente: o livro de Barbara Tuchman sobre a crise de agosto de 1914 foi uma narrativa de advertência e cautela sobre o perigo da precipitação dos governantes, das decisões inflamadas, das idiossincrasias pessoais no auge da Guerra Fria. Época em que, por pouco, não apertaram alguns botões que destruiriam o planeta.

A história conjugada no presente? Por ocasião da Guerra da Bósnia, nos anos 90, foi preocupante constatar que Gavrilo Princip continuava incensado como mártir da Sérvia. Ou que a gaiola exígua que serviu para transportar o terrorista Carlos (o “Chacal”) a sua Venezuela natal foi guardada como relíquia pelo governo Hugo Chaves.

Observe-se, por fim, que tanto “Pity of War”, o livro de Ferguson, quanto o extraordinário e bem fundamentado “Os sonâmbulos”, de Christopher Clark, ambos sobre a Primeira Guerra Mundial, atribuem bastante ênfase aos fatores contingentes, ao que Clark chama de “mapas mentais” dos homens que tomam as grandes decisões.

O conservador Ferguson, de Harvard, em seu exercício contrafactual, acha que a Inglaterra deveria ter ficado de fora da guerra europeia. Mas não ficou – esse é o fato histórico. Outros julgam que, na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt não deveria ter exigido a capitulação incondicional da Alemanha – mas ele exigiu - e foi o que aconteceu.

O poeta Archibald Macleish dizia que a guerra começa no espírito dos homens. Alain escreveu que a raiva do soldado é que faz a guerra. É o foco oposto ao determinismo econômico do materialismo-dialético. Ou do olhar olímpico e distante da análise da “longa duração” dos historiadores dos “Anais”.

Braudel parece olhar a agitação do mundo da janela de um avião - quando nem o mar se move. Mas a agitação de quem enfrenta as ondas do cotidiano é real e precisa ser analisada em sua contingência. Parece história pelo nariz de Cleópatra, mas, por exemplo, Trotsky lamenta em suas memórias o imprevisível: ter ficado de cama, febril, depois de uma caçada de patos, abrindo com sua ausência provisória a oportunidade para o golpe tramado por Stalin.

O foco dos livros de Ferguson e de Clark nos fatores contingentes condiz com a tentativa de identificação da autoria da tempestade financeira que se abateu sobre Wall Street a partir de 2008. Alguns falam gaiatamente de uma crise do “capitalismo irreal” desregulamentado, de caso pensado, na era Alan Greenspan.

Um foco também condizente com as incertezas dos líderes europeus de hoje. Por não terem conseguido, no tempo das vacas gordas, consolidar uma união fiscal supranacional. Só ela seria capaz de harmonizar as dezenas de economias dos membros da U.E. na disciplina exigida pela moeda única.

Há ainda o fator Gavrilo Princip - a fagulha inesperada - o risco do estopim para uma conflagração no atual mundo globalizado. Um eventual choque naval, por exemplo, entre a assertiva China de hoje e seus vizinhos nos mares de seu entorno imediato. Uma súbita reivindicação militar sobre Taiwan, no estilo que Putin está pondo em prática na Ucrânia - como reagiriam os Estados Unidos? Há também o risco de um míssil nuclear norte coreano atingir acidentalmente o Japão. De um pega definitivo entre Israel e Irã ou uma reprise da Guerra Fria em torno da Ucrânia.

A grande lição da História é que o vertiginoso progresso econômico e tecnológico - industrial em 1914, da conectividade digital globalizada em 2014 - não assegura a paz. A banalidade da cadeia de eventos que levou à Grande Guerra, um século atrás, nos ensina que a paz é o produto de um trabalho permanente e aplicado. Cem anos depois, nada está garantido por antecipação.

* Jornalista, escritor e professor de Comunicação da PUC-Rio.